川崎病について

川崎病について

海浜病院は「川崎病」の診断・治療に対応しています。川崎病について、できる限り簡単に、わかりやすく説明します。

川崎病とはどんな病気ですか?

川崎病(かわさきびょう)は、主に5歳以下の子どもに見られる原因不明の疾患で、全身の血管に炎症を引き起こす病気です。

罹患率のピークは月齢9~11ヶ月で、大人がかかることは稀です。

この病気は1967年に日本の川崎富作(かわさき・とみさく)博士によって初めて報告されました。国際的に「川崎病」という名前がつけられました。

川崎病では、全身の血管に炎症が起こることで発熱や目の充血、口唇の赤み、発疹などの症状がみられます。また、川崎病の最も深刻な合併症は冠動脈に炎症が起こることによる冠動脈瘤(かんどうみゃくりゅう)で、川崎病患者の約2%の方にみられます。

冠動脈瘤ができると、冠動脈が狭くなる狭心症、完全に詰まってしまう心筋梗塞や動脈瘤破裂を引き起こす恐れがあります。そのため、早期診断と治療が重要です。

川崎病の症状について

川崎病の症状はどのようなものですか?

川崎病の症状は次のような特徴的なものがあります。これらは発症してから1~2週間の間に現れることが多いです。

(引用元:「見逃してはならない乳幼児の病気:写真からみる川崎病の診断と心臓合併症」

日本醫事新報 No.4210(2005年1月1日)

(1) 発熱

川崎病の初期症状として、多くの場合は突然の発熱から始まり、その後数日のうちにそのほかの症状が出現します。

しかし、年長児の場合には発熱よりも頸部痛や頸部リンパ節の腫脹が先に出現することがあり、その時点では化膿性の頸部リンパ節炎や流行性耳下腺炎(おたふく風邪)と診断されることもあります。

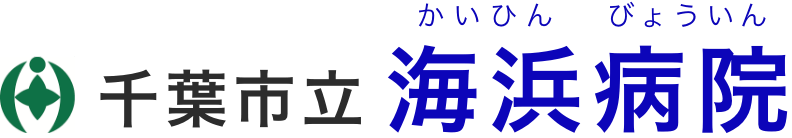

(2) 側眼球結膜の充血

両目の白い部分(眼球結膜)の血管の拡張により赤く充血します。

(3) 口唇の赤み、いちご舌、口腔咽頭粘膜のびまん性発赤

唇が真っ赤になる、舌がいちごのようにブツブツになる“いちご舌”、口腔内の粘膜部分全体が赤くなるなどの症状が現れます。

(4) 発疹

体幹や両手両足に盛り上がった発疹が出現します。また、BCG接種部分が赤くなったり腫れたりすることも川崎病の特徴的な症状です。

(5) 手足の腫れ

1)急性期

手足の硬性浮腫(こうせいふしゅ)、手のひらや足の裏の紅斑がみられます。

硬性浮腫とは、指で押しても跡が残ったりへこんだりしない浮腫(むくみ)のことを指します。

川崎病の硬性浮腫は血液中に存在するアルブミンなどの血漿(けっしょう)たんぱくが血管外に漏れ出ることで生じ、痛みを伴うことが特徴です。そのため、言葉で痛みを訴えられない乳児では不機嫌な状態が続きます。

2)回復期

治療によりほかの症状が治まってくる段階で、手や足の指先の皮がめくれる膜様落屑(まくようらくせつ)がみられます。

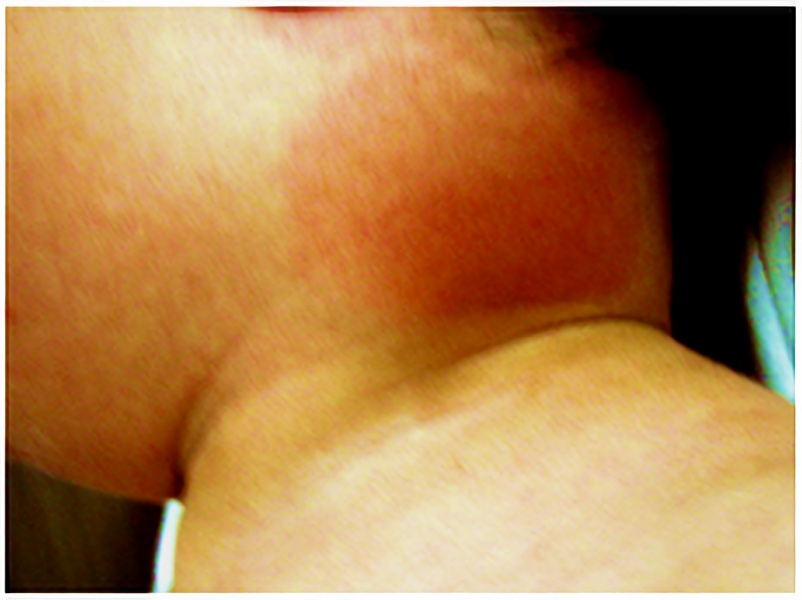

(6) リンパ節の腫れ

頸部(首の部分)のリンパ節に、化膿を伴わない腫れが見られます。

上記の川崎病の6つの主症状のうち、5つ以上の症状があれば川崎病と診断されます。

主症状のうち該当する症状が4つしかない場合であっても、心臓超音波検査(断層心エコー検査)で冠動脈に何らかの変化を認め、川崎病以外の病気が除外された場合には川崎病と診断されます。(※)

また、これらの条件を満たしていなくても、ほかの病気である可能性が除外され川崎病と疑われる要素が見られる場合は、“不全型川崎病”として川崎病と同じように治療を進めていくケースもあります。

2019年日本川崎病学会『川崎病診断の手引き 改訂第6版』より日本川崎病学会ホームページを参照

川崎病の原因について

川崎病の原因は何ですか?

川崎病の原因については現在も明らかになっていません。

ウイルスや細菌の感染をきっかけとして、免疫反応によって全身の血管で炎症が起きてしまうのではないかと言われています。

川崎病はうつる(伝染する)病気ですか?

川崎病は伝染病ではありません。

現在のところ、川崎病が他の人にうつった(二次感染した)という報告例はなく、風邪やインフルエンザのような感染症とは異なります。

ただし、川崎病の発症には感染症が関与している可能性が指摘されています。 たとえば、特定のウイルスや細菌、あるいはそれらに対する免疫反応が病気を引き起こすきっかけになる可能性があると考えられています。しかし、これが直接的な「伝染」という形をとるわけではありません。

川崎病は遺伝しますか?

川崎病は遺伝性疾患ではありませんが、家族内で発症するケースがあるため、遺伝的要因が関与している可能性も指摘されています。

家族内発症の例:川崎病の発症は、同じ家族内で複数の子どもが発症するケースが他の疾患よりもわずかに高いことが報告されています。例えば、兄弟姉妹が川崎病にかかった場合、他の兄弟姉妹がかかる確率が一般的な発症率よりもやや高くなる傾向があります。

遺伝的要因:研究によると、川崎病にかかりやすい体質(感受性)が遺伝によって引き継がれる可能性があります。具体的には

- 特定の遺伝子の変異や多型が、川崎病の発症に関連しているとする研究結果があります(例えばHLA遺伝子や免疫反応に関わる遺伝子)

- 日本人を含む東アジア系の子どもに川崎病が多いことも、遺伝的背景が影響している可能性を示唆しています

川崎病そのものが直接「遺伝する」とは言えませんが、遺伝的な要因が感受性を高める可能性はあります。それに加え、環境や感染が発症の引き金になると考えられているため、遺伝的・環境的な要因の複合的な影響が重要とされています。

川崎病になりやすい人や傾向はありますか?

川崎病は、感染症ではないため流行病のような広がり方をする病気ではありません。 ただし特定の季節や地域で発症例が増えることがあります。

- 川崎病は、特定の季節に発症例が増加する傾向があります。

具体的には、12月から5月(冬季から初夏)にかけて、発症数が増加します。これはウイルスや細菌による感染が関与している可能性もあるため、季節的な影響があると考えられています。 - 世界的にみて日本は特に発症率が高く、川崎病が初めて報告された場所が日本であったことから、国内での発症が多いとされています。また、アジア圏(特に日本や韓国、台湾など)で川崎病の発症が多いことが分かっています。

- 川崎病は男児が女児よりも1.3倍程度多く発病していて、ある地域に同じ時期に患者が集中したり、兄弟あるいは姉妹で同じ時期(多くは10日以内)に間をおいて発病することがあります(1〜2%程度)。

ただし、感染症のように他の人にうつることはありません。 - これまで日本では1979年、1982年、1986年に全国的な流行がみられ、その後1995年頃から川崎病の患者数は年々増加傾向にあります。

子どもの数は減少しているにもかかわらず、川崎病の患者数は2018年の全国統計(第25回川崎病全国調査成績)によるとこれまででもっとも多い17,364人であったことが分かっています。

川崎病は予防できますか?

川崎病は現在のところ明確な原因が解明されていないため、特定の予防法は存在しません。

しかし、発症後の早期診断と適切な治療を行うことで、重篤な合併症を防ぐことができます。

川崎病の治療法について

川崎病の治療方法はどのようなものですか?

川崎病の治療では急性期の強い炎症反応をできるだけ早く抑え、冠動脈瘤ができないようにすることが大切です。そのため、川崎病の治療では、第一選択として『アスピリン療法』と『免疫グロブリン療法』の併用が行われます。

- アスピリン療法(アスピリンの内服)

アスピリンという薬を内服する治療法です。血管の炎症を抑える効果と血液を固まりにくくすることにより血栓を予防する効果があります。症状の軽い患者さんにはこの治療法のみが行われることもあります。 γ(ガンマ)グロブリン(血液製剤)の投与

免疫グロブリン製剤(IVIG)という薬を静脈内に点滴投与します。

全身の炎症を抑えて冠動脈瘤ができるのを防ぎます。川崎病と診断された場合に投与しますが、現時点でもっとも効果的な治療法で、アスピリン療法単独よりも冠動脈瘤ができる頻度を少なくすることができます。現在、日本では約90%以上の患者さんに免疫グロブリン療法が行われています。多くの患者さんはこの2つの治療後、2日程度で熱が下がります。多くの場合は(1)(2)の治療で炎症は抑えられるケースが殆どで、治療が有効だった患者さんは冠動脈に瘤をつくることは多くありません。

- シクロスポリンの追加投与(シクロスポリン強化療法)

通常治療(アスピリン内服やγグロブリン投与)で治療効果が十分でない場合、プラスして小児ネフローゼ症候群などの自己免疫疾患に使用される「シクロスポリン」という免疫抑制剤を投与します。

シクロスポリンには炎症を抑える効果があり、川崎病患者に対し5日間投与することで、特段の有害事例なく有意に有熱期間や冠状動脈瘤の合併リスクを減らせる(0.46倍に抑制)という研究報告がなされました。

本治療は川崎病の新たな治療法として、2020年より重症川崎病患者に対する保険適応を取得しています。 - ステロイドの投与

免疫グロブリン療法単独では効果を示さない場合や、重症例で使用されることがあります。

ステロイド薬には炎症を抑える効果があり、重症例では免疫グロブリン療法と併用することにより、冠動脈瘤を合併するリスクを減らせるという研究報告があります。 - 抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体(血液製剤)の投与

抗TNF-α薬は炎症を起こすTNFαの働きを抑えることにより、炎症を鎮め症状を改善します。通常、川崎病の急性期に1回点滴で静脈内に注射します。 - その他の多価・酵素阻害剤の投与など

このような治療法から、病気のフェーズ・症状の程度などを考慮し、治療法を選択します。他にも有効な治療法について様々な研究が行われています。

川崎病治療は入院が必要ですか?

川崎病の治療は基本的に入院治療で行います。

川崎病は症状がある程度揃わなければ診断できない疾患であるため、患者さんが発病してから入院するまでにかかる期間は平均すると4日程度になります。入院後、内服と点滴による治療、定期的な心超音波検査フォローを行います。

川崎病の入院期間はどれくらいですか?

治療の結果、症状が治まり、検査所見も改善傾向であれば主治医が退院を判断します。入院期間は個人により差がありますが、治療が順調に進めば約1週間で退院となります。

しかし、川崎病の患者さんのうちおよそ3人に1人はガンマグロブリン不応の重症例(※)で、一度熱が下がった後に再び熱を出してしまいます。

このような患者さんの場合は入院期間が少し長引き、約10日程度となります。

しっかり解熱し、上記のような心配がないとある程度判断できれば、なるべく早く退院させられるよう心掛けています。

ガンマグロブリン不応例:川崎病の最も有効な治療薬とされるガンマグロブリンを投与してもよい反応が得られないこと

治療の副作用はありますか?

γグロブリン投与の副作用として、極めて稀にショックやアナフィラキシー様症状(血圧が下がる/呼吸がしにくい/胸が苦しい/脈が速くなるなど)を起こすことがあります。

このほか、発熱、発疹、じんま疹、かゆみ、局所のむくみ、吐き気、嘔吐、さむけ、ふるえ、肝機能障害(疲れやすい、食欲がわかないなど)、腎臓の障害(尿の出が悪くなる)などの副反応がみられることがあります。

また、約1%の頻度で、無菌性髄膜炎や急性腎不全、血小板減少症などの合併症がみられます。

川崎病の予後・

後遺症について

川崎病は完治しますか?

川崎病は急性期に現れる症状は適切な治療によって治ります。川崎病の急性期の死亡率は0.1%未満です。

ただし、その後も合併症がないか通院して経過観察する必要があります。後遺症がない場合、退院後は合併症があらわれていないか定期的に通院していただき、通常5年間の経過観察で通院終了となります。

一方で後遺症として冠動脈瘤が形成された場合は、心血管疾患を起こすリスクが高くなるので継続的な治療と生活の管理が必要となります。

具体的には、長期間にわたって血液をサラサラにする薬(アスピリン・ワーファリンなど)を飲みながら、定期的に心臓超音波検査を受けます。

将来的に冠動脈が正常の太さに戻れば内服を中止することができますが、冠動脈瘤が残った場合には継続的な内服治療と定期的に心臓超音波、冠動脈CT、MRI、心臓カテーテル検査などを組み合わせて冠動脈チェックをしていく必要があります。

症状が重篤な場合は心臓カテーテル治療や手術を行う場合もあります。

川崎病は後遺症が残りますか?(長期予後)

治療後に冠動脈瘤などの異常がみられなければ、回復したと判断できますので過度の心配は不要です。その場合は日常生活で運動などを制限する必要もありません。

ただし、冠動脈障害がある時は心筋梗塞などの心血管疾患リスクが高まりますので、そのため適切な運動制限や継続的な経過観察、内服治療と心エコーやMRI検査による評価が必要となります。

なお、川崎病冠動脈障害を発症した患者さんを対象とした検査結果の検討によって、川崎病血管炎が動脈硬化の危険因子となる可能性が示唆されており、長期の経過観察が必要であると考えられます。

川崎病は再発しますか?

川崎病にかかった子供の2〜4%に、数カ月〜数年後に再発がみられます。

再発した場合は初回罹患時と同様に血管炎症を抑えるための治療を行います。

海浜病院の

川崎病治療について

海浜病院の診療体制

小児科の医師たちがチームを組んで主治医となります。

海浜病院の川崎病診療実績は年間何件くらいありますか?

1)急性期

海浜病院で川崎病と診断し治療を開始した症例:136名(2023年度)

2)慢性期

退院後の心臓超音波検査フォロー外来や転居に伴う外来フォローの継続:354名

どのようにして受診できますか?

- 川崎病の主要症状が出現し川崎病が疑わしい時は、かかりつけ医からの診療情報提供書(紹介状)を持参し、受診してください。

かかりつけ医を受診できない場合は、受診の前にご相談ください。 - 他院で川崎病と診断され、海浜病院での治療をご希望される場合は、主治医の先生と相談していただき、主治医の先生から海浜病院への連絡をお願いしてください。

- 川崎病の治療後で慢性期の管理をご希望される場合は、主治医の先生からの紹介状をいただいた後に予約センターへご連絡いただき、外来のご予約をお願いいたします。

患者さんからの診察電話予約について

紹介状をお持ちの患者さんは予約センターにて診察予約ができます。

- 医療機関からの紹介状

- 「電話予約申込書」の用紙

当院では、予約のない患者さんの電話による新規再来予約は、外来診療の混乱を避けるため、特別な事情がある場合を除きしておりません。何卒、ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。

予約に関する必要書類その他のご案内は下記のページをご確認ください。