放射線科

基本理念

良質な医療を実現するために、専門分野の責任をまっとうします。

基本方針

- 医療を求める方々とのコミュニケーションを大切にします。

- 診断価値の高い画像情報の提供に努めます。

- 被ばく軽減を念頭におき、業務を行います。

- チーム医療の一員として行動します。

- 専門職としての自覚を持ち、技術向上に努めます。

概要

放射線科は診療放射線技師の他、医師、看護師、臨床工学技士、臨床検査技師のスタッフとチームを組んで、一般撮影、CT、MRI、核医学検査(RI)、血管撮影(IVR)などの画像検査、治療を一手に引き受ける部門です。

診療放射線技師の勤務は2交代制を取り入れ、夜間休日の緊急カテーテル検査対応として待機(1名)も行っています。

各種画像検査において患者さんの協力を得ながら、放射線被ばくをはじめ安全性に十分配慮し、最適な線量で撮影を行っています。通常業務に支障がないよう日常点検、管理を行っています。

部門の紹介

1. 一般撮影

当院には、胸部、腹部、骨撮影の部屋が3室あり、X線撮影にはFPD(平面検出器)を使用しています。

FPDは、X線照射後1秒程度で画像が表示される他、連続して使用することができるため検査時間の短縮、手術中の画像確認が迅速に行えるようになりました。感度が高いため以前に比べ少ない線量で同等の撮影ができ、被ばく低減に寄与しています。

他には歯科用のパノラマ撮影装置、骨粗しょう症の診断に用いる骨密度測定装置、病室撮影に使用する移動型X線撮影装置(ポータブル装置)などがあります。

2. X線TV

X線を用い透視画像でリアルタイムに体内を観察できる装置です。

消化器や整形外科の病気の確認や治療時に使用されます。透視装置とも呼ばれます。X線透視だけでは見えない臓器や病変もあり超音波装置や内視鏡も併用して行っています。

比較的侵襲の高い場合はモニタリングしながら医師・看護師と一緒に検査処置を行っています。

3. X線CT

CTは、X線を使用し、身体の断面像を撮影する検査です。必要に応じ、横断画像の他、冠状断・矢状断画像や3D画像の作成も行っています。

比較的簡便で広範囲を詳細に短時間で観察することから画像検査の中では一般診療から救急診療まで優先されることが多い検査です。

造影剤を用いた造影検査では、更に詳細な情報を得ることが可能です。

当院では、あおば館・救急棟に1台ずつ設置されており、あおば館CTは2024年に320列マルチスライスCTに更新されました。

320列CTになり、より高精度の画像を短時間に撮像可能となっています。

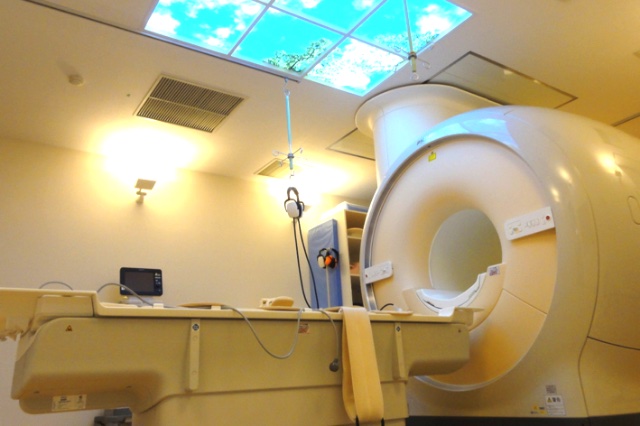

4. MRI

当院には2台の超電導MRI装置が設置されています。

超電導磁石を用いて身体の断面像を撮像するため、被ばくの心配もなく低侵襲な検査ですが、装置の特性上狭い筒状の空間で検査を行う必要があります。

また、ペースメーカー、体内金属など、金属含有物により重大な事故につながる恐れがあるため、入室前に確認を行う必要があります。

【3T(テスラー)MRI】

強力な磁力により、X線では描出しづらい軟部の撮像や、微細な骨折の炎症反応の評価に優れています。

2017年の導入時には、閉所恐怖症の人に少しでもリラックスしていただけるように照明を工夫し心安らぐ空間を演出しました。また、探知機の設置と事前説明の見直しにより、金属の見落とし防止を強化しました。

【1.5T MRI】

2025年3月にOpen MRI装置から更新しました。Open MRIに比べ閉塞感があるように感じるかもしれませんが、開口径が広く奥行きも短いうえに照明を明るくすることで閉塞感を感じにくくなるよう工夫しています。

従来のMRIに比べ高速化と高分解能化を実現しているため、比較的短時間に高画質な画像を撮像できるようになっています。

5. 血管撮影

血管撮影室には頭腹部用と心血管用の2室があります。前者では主に肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法やペースメーカー植込み、末梢血管に対するカテーテル治療などを、後者では主に狭心症や心筋梗塞などの心疾患に対して冠動脈造影や治療を行っています。当部門は早期の診断・治療が必要な場合が多く、24時間体制を取っています。

6. 核医学(RI)検査

RIとはラジオアイソトープ(Radio Isotope)の略で、放射性同位元素のことです。自ら放射線を出しています。RIを投与して、臓器や病変部に取り込まれた薬から出てくる微量の放射線を画像化します。目的とする検査ごとに放射性医薬品が用意されています。CT検査やMR検査が主に形態的な評価をするのに対して、RI検査は機能を評価するという違いがあります。

写真は2018年4月から導入した最新装置(SPECT-CT)です。手前には人体からの放射線を検出するためのガンマカメラが上下にあり、RIの平面(2D)撮影やこれを360°回転させ断層画像(SPECT)を撮影することも可能です。またその奥のリング状の部分にはCT装置が配置され、体を動かすこと無くRIとCTの撮影が行えます。同時に撮影することで、従来のRI画像だけで無くCT画像との重ね合わせ(Fusion)が可能となり、より診断能の向上が期待されています。

7. 体外衝撃波結石破砕装置

尿路結石治療を目的として体外から衝撃波を当て結石を砕く装置です。結石を砕くに当たり、場所を特定するためにX線透視や超音波装置を使用します。

装置一覧

- 一般撮影装置(4) ・パノラマ撮影装置(1) ・骨密度測定装置(1)

- 乳房撮影装置(1)

- 移動型X線装置(4) ・移動型X線透視装置(4)

- X線CT装置(2)

- MRI装置(2)

- X線TV装置(3) ・結石破砕装置(1)

- 血管撮影装置(2)

- 核医学診断装置(SPECT-CT)(1)

各種資格・認定資格

- 第一種放射線取扱主任者 3名

- 核医学専門技師 1名

- 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 2名

- 検診マンモグラフィ撮影技術認定技師 1名

- X線CT認定技師 1名

- 医療情報技師 2名

- 放射線管理士 1名